日米欧にまたがる5か国12の研究機関が参加する国際共同観測ロケット実験CLASP(Chromospheric Lyman-Alpha SpectroPolarimeter)は,米国ホワイトサンズにて現地時間9月3日に打ち上げが行なわれ,観測が実施された(ニュースリリース)。

日米欧にまたがる5か国12の研究機関が参加する国際共同観測ロケット実験CLASP(Chromospheric Lyman-Alpha SpectroPolarimeter)は,米国ホワイトサンズにて現地時間9月3日に打ち上げが行なわれ,観測が実施された(ニュースリリース)。

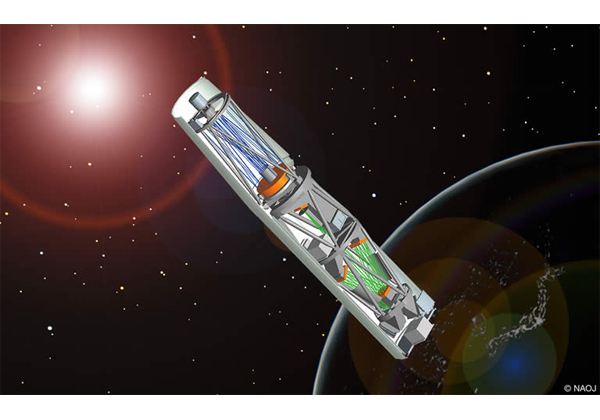

CLASPは,ロケットに観測装置を載せて大気圏の外まで飛ばし,落ちてくるわずかな時間に太陽を観測する実験。観測時間は150km以上の高度に滞在できる,わずか5分弱となっている。

この実験で,太陽コロナ(上層大気)が太陽表面より温度が高いのはなぜかを探るために,コロナと表面の間の薄い大気の層である彩層の磁場を測る。

太陽観測衛星「ひので」が測定する太陽表面の磁場よりも彩層の磁場は弱く,これまでとは異なる新しい原理を用いて測定する必要があった。

今回,新しい原理”ライマンα線のHanle効果”で磁場検出が可能なことを,スペインやノルウェーの研究者の協力を得て,太陽大気モデルでの検証を行ない,そのモデルが予想する1%以下の偏光を測定できる観測装置を,アメリカやフランスとの国際協力の下で開発した。

観測装置は望遠鏡部と偏光分光装置部から成り,太陽からの紫外線を望遠鏡部で集め,偏光分光装置部に導入して分析する。

CLASPでは今後,得られたデータを詳細に解析し,太陽の彩層の磁場の情報を得ることになる。

関連記事「名大,コロナ加熱問題のカギとなる観測に成功」「立教大学らが開発したジオコロナ観測用望遠鏡,はやぶさ2と共に打ち上げ」