東京大学の研究グループは,鉄カルコゲナイドが超伝導状態へと変化する温度(臨界温度)を,従来の15ケルビン(摂氏マイナス258度)と比較して1.5倍(23ケルビン,摂氏マイナス250度)に上昇させることに成功した(ニュースリリース)。これは,従来の手法では合成が困難であった組成を持つ,鉄カルコゲナイドの薄膜を作製することによって実現したもの。

東京大学の研究グループは,鉄カルコゲナイドが超伝導状態へと変化する温度(臨界温度)を,従来の15ケルビン(摂氏マイナス258度)と比較して1.5倍(23ケルビン,摂氏マイナス250度)に上昇させることに成功した(ニュースリリース)。これは,従来の手法では合成が困難であった組成を持つ,鉄カルコゲナイドの薄膜を作製することによって実現したもの。

超伝導現象が発現するのは発見当時,30ケルビン(摂氏マイナス243度)以下だったが,現在では臨界温度は最高で150ケルビン(摂氏マイナス123度)まで上昇することが報告されている。臨界温度の上昇は,冷却に必要となるエネルギーを低減できることから,電力輸送など多方面への応用が期待されている。

2008年に東京工業大のグループにより鉄を伝導面に含む鉄系超伝導体が報告され,超伝導臨界温度は55ケルビン(摂氏マイナス218度)まで上昇することが明らかとなり,中でも鉄カルコゲナイド超伝導体(FeSe1-xTex)は,鉄系超伝導体の物質群の中で最も単純な結晶構造をとり,同物質群の超伝導機構を解明する上で極めて重要な物質とされている。しかし,この物質は特定の組成領域において相分離を起こすため,試料の作製が困難な組成領域が存在し,そのことが同物質の特性を理解する上で最大の障害となっていた。

研究グループでは,非平衡なプロセスで反応が進む「薄膜」に着目した。固相反応法など通常の合成手法を用いて固体物質を作製すると,熱力学的に安定な状態が得られる。しかし,薄膜作製のように非平衡なプロセスで反応が進む手法を用いると準安定状態をとる物質であっても合成することができる。

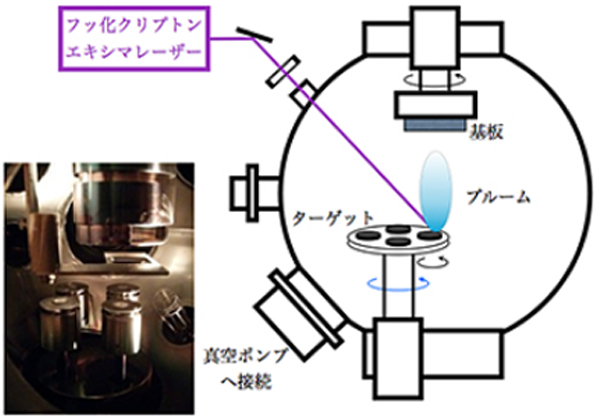

研究グループでは,薄膜作製の代表的な手法であるパルスレーザ堆積法を用いて,フッ化カルシウム基板上に鉄カルコゲナイド薄膜を作製した。その結果,従来の合成手法では相分離が不可避であると考えられていた組成領域(テルルの組成量が0.1から0.4の範囲)であっても,相分離を抑制できることを初めて見出した。

また,鉄カルコゲナイド薄膜の超伝導臨界温度を調べたところ,これまで同物質のバルク結晶で得られていた値よりも1.5倍高い,約23ケルビン(摂氏マイナス250度)であることがわかった。薄膜化することによって,これほど大きな臨界温度の上昇が見られるケースは極めて稀。臨界温度をテルルの組成量に対して調べたところ,最高の臨界温度を示す組成がこれまでバルク結晶で得られたものと異なることもわかった。また,一般に鉄系超伝導体の超伝導臨界温度とは異なる振る舞いをすることも明らかになった。

今回の成果は,鉄カルコゲナイドにおいて特殊な組成領域の薄膜試料を作製することにより,鉄カルコゲナイドの臨界温度を上昇させることに初めて成功したもの。今後,鉄カルコゲナイド超伝導体,そして,鉄系超伝導体の超伝導発現機構の解明に繋がることが大いに期待される。また,同試料において見られた大幅な超伝導臨界温度の向上は,同物質の応用化を大きく促すものであり,また,他の超伝導体においても,臨界温度を向上させるための新しい有力な指針ともなりうるものだとしている。

関連記事「東大,鉄系高温超伝導が生じる仕組みをスーパコンピュータ「京」を用いて解明」「東北大,鉄系高温超伝導体のモデル物質の鉄セレンにおいて異常な秩序状態を発見」「東北大,鉄系超高温超伝導の発現機構のカギとなる電子状態を解明」「東工大,低温合成により3つの鉄カルコゲナイド系超伝導体を発見」