東京大学,横浜国立大学,日本原子力研究開発機構らは,磁性体において「スピンカイラリティ」に由来する強誘電性が現れることを,横浜国立大学のパルス強磁場発生装置と米国オークリッジ国立研究所(ORNL)の広角中性子回折装置(WAND)を用いて初めて明らかにした(ニュースリリース)。

東京大学,横浜国立大学,日本原子力研究開発機構らは,磁性体において「スピンカイラリティ」に由来する強誘電性が現れることを,横浜国立大学のパルス強磁場発生装置と米国オークリッジ国立研究所(ORNL)の広角中性子回折装置(WAND)を用いて初めて明らかにした(ニュースリリース)。

鉄イオンなどの磁性イオンは1つ1つが小さな磁石(スピン)としての性質を持る。3つの磁性イオンが正三角形の頂点に配置され,お互いのスピンが反対を向こうとする力が働けば,互いに120度だけ傾いた方向を向いている状態が安定となる。

これには2通りの状態があり,この違いを磁性体ではスピンカイラリティと呼んでいる。しかしながらこの性質を物質において観測することは,理論が提唱されてから約30年の間実現されていなかった。

研究グループは,正三角形を敷き詰めた格子(完全三角格子)の頂点に磁性イオン(3価の鉄イオン)が配置された構造を持つ物質,モリブデン酸鉄(III)ルビジウムRbFe(MoO4)2の強誘電性に着目した。

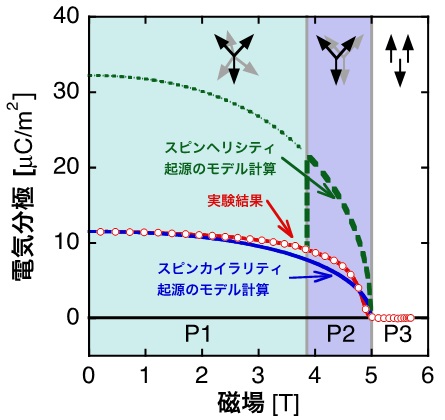

ただし,この物質ではスピンカイラリティと同時に、らせん的なスピン構造によるスピンヘリシティ(平面上だけでなく、らせん階段のようにらせん型にスピンが配置する場合の,スピンの右回り・左回りの違い)の要素も併せ持ち,どちらもこの強誘電性の起源である可能性があった。

研究グループは,ORNLのWANDにおいて実験を行ない,RbFe(MoO4)2のスピンヘリシティが3.8テスラという磁場の値に達したときに不連続に変化していることを見いだした。同時に横浜国立大学のパルス強磁場発生施設において,日本で初めて開発した手法で電気分極測定を行ない,3.8テスラという磁場においても電気分極はほとんど連続的であることを確認した。

これにより、この物質の強誘電性はスピンヘリシティとは関係がなく,むしろスピンカイラリティに由来するものであることが明らかになった。これらの測定結果は,スピンカイラリティを物質の特性として初めて観測した例であり,この研究で明らかになった強誘電性を引き起こすメカニズムは従来の理論では説明できない全く新しい機構によるもの。

さらに,この現象が現れるのは反強磁性相互作用を持った完全三角格子(完全三角格子反強磁性体)の中でもごく一部の結晶構造に限られており,研究グループは実験だけではなく,その発生条件も理論的に明らかにした。

磁性と強誘電性の性質を併せ持つマルチフェロイック物質は,低消費電力で高速で働く機能性電子材料として近年大変期待されている。今回の研究により明らかになったスピンカイラリティの特性はマルチフェロイックの新たなメカニズムとして,多機能性材料や電子デバイスの開発に新しい道筋を示すもの。

その1つは電気による磁気記録書き込み技術への応用で,省エネルギーの次世代型メモリの開発への可能性が広がる。また,ある条件のもとでマルチフェロイック物質の表から裏に光を通したときと裏から表に光を通したときでは光の透過率が異なる性質(方向2色性)があるが,この物質では磁場によりこの方向2色性を連続的に制御できると考えられるので,光スイッチなどの光学デバイスへの応用の期待されるとしている。

関連記事「九大,加熱するだけで純スピン流を効率良く生成することに成功」「東大ら,バレートロニクス結晶中の電子スピンの直接観測・制御に成功」「東大ら,らせんに巻いた電子スピンによる巨大な光のアイソレータ効果を発見」「理研,らせん状の電子の軌道を起源とする鏡像構造を実証」