理化学研究所(理研)および国際プログラム・アソシエイトらが参画する国際共同研究グループは,米ブルックヘブン国立研究所(BNL)の偏極陽子衝突型加速器「RHIC(リック)」を使って,これまでで最高の衝突エネルギー510GeVで陽子内部のグルーオンの向きを精密測定することに成功した(ニュースリリース)。

理化学研究所(理研)および国際プログラム・アソシエイトらが参画する国際共同研究グループは,米ブルックヘブン国立研究所(BNL)の偏極陽子衝突型加速器「RHIC(リック)」を使って,これまでで最高の衝突エネルギー510GeVで陽子内部のグルーオンの向きを精密測定することに成功した(ニュースリリース)。

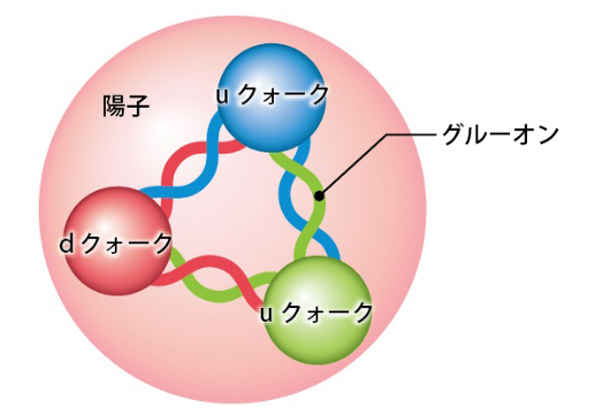

陽子には内部構造があり,クォークとグルーオンと呼ばれる素粒子により構成されている。グルーオンはクォークを結びつける「のり」の役割をする素粒子。全ての粒子は「スピン」と呼ばれる「向き」を表す固有の性質を持っており,陽子の向きは“陽子内部のクォークの向きの合計で決まっている”と考えられていた。

しかし1980年代に,光を用いて陽子内部のクォークを調べたところ,その向きだけでは陽子の向きを説明できないことが分かり,「陽子の向き(スピン)の謎」として原子核物理学の大きな問題となった。

この謎を解明するためには,陽子の内部にあり光とは直接反応しないグルーオンを調べることが必要となるが,これは向きを揃えた陽子(偏極陽子)同士を高エネルギーで衝突させることができるRHICによって実現した。

RHICでの偏極陽子加速は理研とBNLの国際協力により実現した。陽子同士を衝突させると陽子内部のグルーオンの衝突が起こり,中性π(パイ)中間子が生成されるため,これを用いて内部のグルーオンを調べることができる。

理研の実験研究グループが参画するRHIC加速器のPHENIX実験では,中性π(パイ)中間子の陽子の向きによる非対称度(アシンメトリ)を測定しており,2003年~2009年には,陽子を200GeVのエネルギーで衝突させる実験を行なっている。

この結果から摂動QCD(Quantum Chromodynamics,量子色力学)という理論により内部のグルーオンの向きを計算することができるが,このエネルギーでの衝突実験の測定だけでは,陽子内部の全てのエネルギーのグルーオンを測定したことにはならない。

そのため,2012年~2013年にかけてRHICの最高衝突エネルギーである510GeV,55%以上の陽子偏極度(陽子の向きが揃っている割合)による衝突実験を行なった。

衝突エネルギーを高くすると,逆に陽子内部のエネルギーの低いグルーオンに対する感度が高くなるため,今回の実験ではこれまでで最もエネルギーの低いグルーオンを測定したことになるという。

510GeVの実験データは,200GeVでの測定よりも大きい正の非対称度を示した。これは,摂動QCD計算からも予測されたことで,低いグルーオンのエネルギー領域でも摂動QCDが有効な理論であり,グルーオンの向きの精密測定に利用できることを示したもの。これは,陽子の向きの謎の全容解明に向けた大きな一歩になるとしている。