東京大学の研究グループは,太陽光から電流への変換の際の量子力学的な光や電子の長時間の動きを理論的に解析することで,環境へのエネルギー散逸が太陽光発電に有効的に働くという一見逆説的な原理を,理論計算により確立した(ニュースリリース)。

東京大学の研究グループは,太陽光から電流への変換の際の量子力学的な光や電子の長時間の動きを理論的に解析することで,環境へのエネルギー散逸が太陽光発電に有効的に働くという一見逆説的な原理を,理論計算により確立した(ニュースリリース)。

環境問題や逼迫する電力需給を踏まえ,高効率の太陽電池の開発が求められているが,常識を超える性能を追求するためには,太陽光をより効率良く電流に変換する新たな指導原理が必要となる。現在の主な指導原理はShockleyとQueisserが1961年に出した理論に基づいており,環境へのエネルギー散逸を極力減らすことが高効率変換に不可欠であると考えられてきた。

太陽光から電流への変換の基本法則は量子力学に従い,光の量子である光子によって励起された太陽電池内の高エネルギー電子を電極に取り出すことで,起電力が生じ電流が流れる。従って,高効率変換の実現のためには,光子による高エネルギー電子の励起(光吸収)が高い確率で行なわれる必要がある。

一方で,良く光を吸収するとその逆過程(発光)も同じ確率で生じてしまうため,励起された電子の寿命が短くなり,電極に取り出す前に発光で消えてしまう。この励起確率と寿命の二律背反関係は,可逆的な量子力学では原理的制約となる。

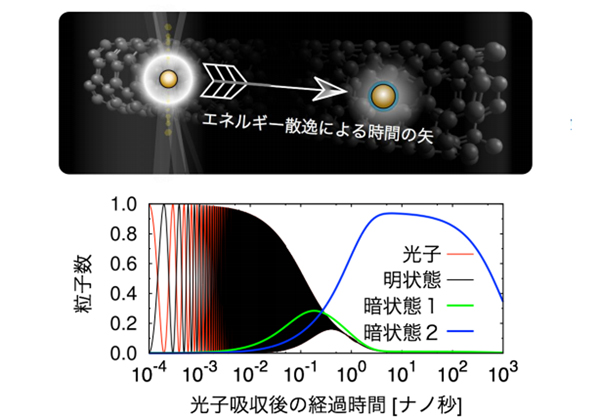

吸収と発光が連動するため,従来「よく光る物質」の方が良い太陽電池候補と考えられてきた。研究グループは,植物の光合成からヒントを得て,太陽光から受け取ったエネルギーに比べると少量のエネルギーを環境へ散逸させることにより,電子を「光らない暗状態」へ不可逆的に遷移させ,量子力学の制約を一時的に外すことで二律背反を避ける原理を示した。これはいわば「皮を切らせて骨を断つ」手法とも言えるもの。

この時,エネルギー散逸は電子の量子的な動きを「古典化」させるように働き,”時間の矢”を生みだす。その結果,高確率で励起された電子の長寿命化が実現される。従来の常識に反して,実は「光らない物質」の中にこそ未来の高効率太陽電池の候補が潜んでいることになる。

研究グループは,次世代の太陽電池セルの候補物質の一つである単層カーボンナノチューブを例にとり,7桁以上に渡る時間スケールの変化をシミュレーション解析してこの原理を実証した。この一見逆説的な原理の実証は,従来見過ごされていた物質群から高効率な太陽電池の候補を探索する新たな指針になるとしている。

関連記事「NIMS,高信頼/高効率ペロブスカイト太陽電池を開発」「NIMSら,高品質・低価格な太陽電池モノシリコンを育成」「筑波大ら,有機太陽電池の光電効果のメカニズムを解明」